去年的戛纳电影节,出了不少好片。

像《坠落的审判》《怪物》等热门,鱼叔都很喜欢。

但唯独有一部电影迟迟没出资源。

论口碑,它是戛纳电影节最佳。

烂番茄新鲜度95%,MTC 逆天开分99。

不仅赢得戛纳评审团大奖,还是今年奥斯卡最佳国际影片大热门。

从剧情故事,到展现手法,都颇具惊喜。

最近,影片刚刚上线,终于有机会看了。

今天,鱼叔就来跟大家好好聊聊这部差点错过的好片。

《利益区域》

The Zone of Interest

故事发生在二战时期。

彼时,臭名昭著的奥斯维辛集中营已是人间地狱。

电影主人公鲁道夫,就是集中营的指挥官。

大量的生活碎片,让人恍惚以为这是一个温情家庭故事。那些若隐若现的集中营细节,都让人无法忽视围墙外的惨剧,不断暗示着眼前的美好生活没有那么纯粹。有法西斯的叫喊,掺杂大人小孩男人女人的各种哭喊声。围墙这边虽然没有任何残忍画面,但是德国军官的谈话还是能让人觉察出端倪。

如《辛德勒的名单》《美丽人生》等。

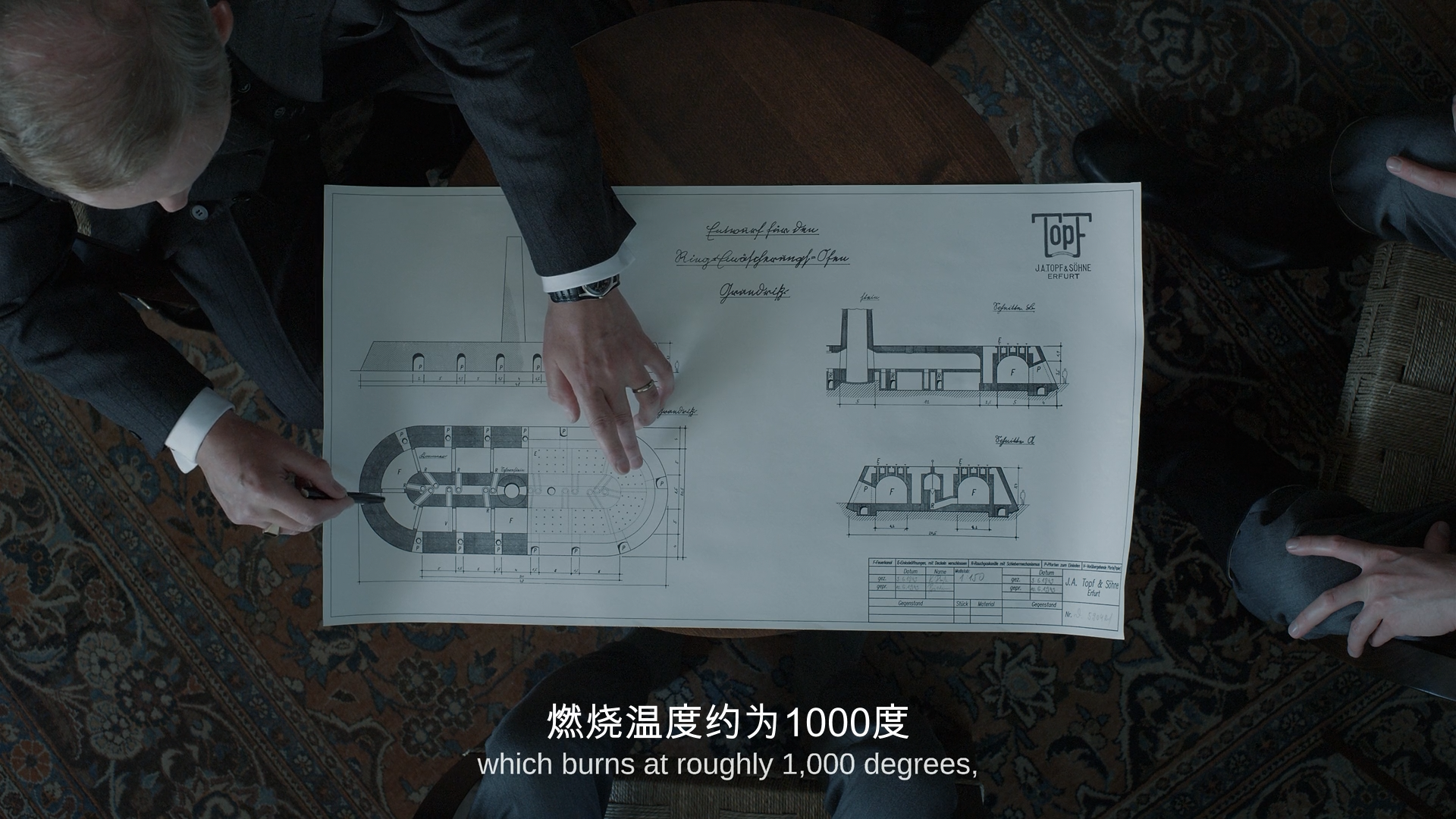

而是让他们看上去,像一个个性情温和、和善顾家的「好人」。不过,这种反传统的塑造方式,却丝毫没有削弱其中的残暴底色。作为集中营指挥官,他的日常工作就是要想尽一切办法来提高屠杀的效率。探讨的话题都是如何调整焚尸炉、毒气室的设计,以提高燃烧效率等。

哪怕他身处富丽堂皇的宴会厅,脑子里想到的也只有一件事——冷静的语调、专注的神情,或许还让人以为鲁道夫是个爱岗敬业的工程师。在一次带孩子在河边玩耍时,突然发现上游漂下一个集中营里的东西。这所庄园与集中营不过一墙之隔,隔开了视野却隔不开声音和气味。但是,似乎所有人都对围墙后传来的哭喊声、枪声,以及日夜不止的焚尸炉的声音习以为常。无论外面是怎样的人间炼狱,都丝毫不影响这边的方寸天堂。相较大人表现出的云淡风轻,小孩子们的反应更值得玩味。这样一幕幕的设计,所反映的可能就是当时德国社会的普遍样貌。他们意识不到其中的邪恶面,而是将其视作稀松平常的每一天。看上去,这是有意忽视他们在战争中犯下的罪,而刻意放大他们的善。在我看来,让观众产生「洗白」的错觉也是电影设计的一部分。因为这部电影真正想展现的,是这些人身上的另一种恶。20世纪初,德国政治哲学家汉娜·阿伦特提出了「平庸之恶」的观点。「在极权主义统治下,如果缺乏思考力和判断力,每个普通人都可能成为恶的代言人。」泛泛指责下,反而会让人忽视体制的影响与特定个体的责任。我们更应注意的,到底是什么导致了「平庸之恶」的出现。而眼下身处的花园农场,就是他因为认真工作而得到的利益成果。她对得来的犹太人大衣爱不释手,不愿离开这所舒适的住宅。在她看来,这样的富足生活,是因为战争而得到的馈赠。她并不在意丈夫的工作内容,在意的只有当下的生活能不能永远维持下去。大人们都只想着完成自己的工作,成为当时政府下运转的一枚齿轮。缺少自我审视和独立思考后,所做出的只会是没有残暴动机的罪行。最可怕的是,大人的麻木会在延续到下一代身上的同时,成为他们的本能。可想而知,这种环境下长大的孩子自幼就对周遭一切习以为常。男孩的游戏,婴儿的啼哭,都对应着他们对这一切的习惯。那么,他们的行为能被称为恶吗?这种恶又是从哪里来的呢?虽然《利益区域》讲述的故事,已经是数十年前的历史。就像当下,依然有很多人在潜意识里将战争、杀戮等罪行,进行某种合理化的自我辩解。似乎就像电影里的这家人一样,随波逐流,失去了独立思考的能力,跟着碎片新闻妄加评判。倘若变成这副模样,又未尝不是另一种「平庸之恶」呢。